Branding?

Eine Begriffsbestimmung: Ursprung, Bedeutung und Interpretation.

Vor einiger Zeit schrieb John Rushworth (Partner von Pentagram London) im Vorwort zur Publikation Brand Identity Now: „Branding has grown to be more than visual identity” [1] (Branding ist mittlerweile mehr als nur visuelle Identität). Danach beschreibt er einen klassischen Identitätsprozess, wenn auch etwas oberflächlich. Etwas aktueller ist der Artikel „Ein enormes Potenzial von Marken bleibt ungenutzt” von Simone Wies und Marc Fischer [2], die beide im Bereich Marketing lehren. Darin beschreiben sie am Beispiel von Harley-Davidson, wie dieses Unternehmen seine Marke besser nutzen könnte. Dabei fällt sofort auf, dass es sich bei der Beschreibung um klare Aspekte der Unternehmensstrategie handelt, die nichts mit Markenführung zu tun haben. Auf eine vertiefte Auseinandersetzung mit diesem Artikel wird hier verzichtet. Festzuhalten bleibt jedoch, dass mit dem Wort „Branding” sehr unpräzise umgegangen wird – wir haben es wieder einmal mit einem Schlagwort zu tun, das vielfach unreflektiert verwendet wird. Die Thematik „Branding” wird häufig als Teil des Marketings betrachtet. Dabei hat die Frage nach Identität und Marke eine vollkommen andere Herkunft, die den meisten Fachleuten gar nicht bekannt ist.

Die Entwicklung der Theorie zu Image, Identität und Marke

Im deutschsprachigen Raum sprach man ursprünglich von Erscheinungsbild. Dazu gibt es drei wegweisende Projekte, die umgesetzt wurden, lange bevor die Begriffe Identity oder Branding aufkamen: AEG, Olivetti und etwas später IBM. Peter Behrens (1868–1940) [3], der zur gleichen Zeit auch Mitbegründer des Deutschen Werkbunds war, begann 1907 mit der Planung und Umsetzung des Erscheinungsbilds von AEG und schuf damit eine Art Prototyp für den Auftritt grosser Unternehmen. Er schuf ein Modell für ein integrales Erscheinungsbild, das von der Visitenkarte bis zur Architektur reichte. Einen wesentlichen Beitrag zu diesem Projekt leistete neben anderen der brillante Gestalter Wilhelm Deffke (1887–1950), der den visuellen Auftritt von AEG massgeblich prägte.

Einen weiteren Meilenstein stellt das italienische Unternehmen Olivetti dar. Der visionäre Unternehmer Adriano Olivetti (1901–1969) begann in den 1930er Jahren damit, das Erscheinungsbild seines Unternehmens systematisch zu pflegen [4]. Dazu engagierte er namhafte Gestalter wie Giovanni Pintori (1912–1999), Marcello Nizzoli (1908–1958), Ettore Sottsass (1917–2007) oder Mario Bellini (*1935). Olivetti verstand jedoch nicht nur das eigentliche Erscheinungsbild, sondern auch die soziale und kulturelle Komponente als Bestandteil des Auftritts und der Kommunikation. Somit war er ein Vorreiter dessen, was später als Unternehmenskultur bezeichnet wurde.

Thomas J. Watson Jr. (1914–1993) fügte dem Thema Erscheinungsbild mit IBM [5] eine zusätzliche Komponente hinzu. Er erweiterte den Begriff, indem er die Qualität des Auftritts als Wettbewerbsvorteil betrachtete. Watson arbeitete mit Paul Rand (1914–1996), Eliot Noyes (1910–1977) und später auch mit Josef Müller-Brockmann (1914–1996) zusammen. Gemeinsam prägten sie das IBM-Design und trugen mit der technologischen Führungsrolle zur Markenbildung von IBM bei. Ihre Arbeit setzte den Massstab für Qualität im Bereich Erscheinungsbild.

Die beiden Gestalter Walter Landor (1913–1995, geborener Walter Landauer) und Frederik Henri Kay Henrion (1914–1990, geborener Friedrich Heinrich Karl Henrion) trafen sich nach ihrer Emigration nach Frankreich in Paris. In Zusammenarbeit mit Jean Colin (1912–1984 [6]) entwickelten sie erste theoretische Konzepte zur Wirkung und Funktion von Bildern, die als „Théorie de l’image” bekannt wurden. Sie diskutierten, wie visuelle Kommunikation nicht nur Produkte und Dienstleistungen, sondern ganze Organisationen definieren kann. Dies war die Keimzelle des Konzepts des „Corporate Image”. Landor entwickelte diese Theorien mit seiner berühmten Agentur Landor & Associates in Los Angeles [7] weiter und setzte sie äusserst erfolgreich um. FHK Henrion in London wiederum realisierte komplexe Designprogramme für British Leyland, BEA (British European Airlines) und KLM und verfasste zusammen mit Alan Parkins die erste umfassende Theorie in der Publikation „Design coordination and corporate image” [8]. Mit ihren Ideen, Konzepten und erfolgreichen Projekten schufen Landor und Henrion die Grundlagen für die Image-Theorie und deren kommerzielle Umsetzung.

Einen wichtigen Beitrag leistete James K. Fogleman, dem amerikanischen Designer und Manager von CIBA USA (einem Pharmakonzern, der heute Novartis heisst). Er hat 1953 anlässlich einer internationalen CIBA-Manager Konferenz den hochprofessionellen, systemischen Ansatz des Erscheinungsbildes dargelegt [9] das die spezifische Kultur eines wissenschaftlich geprägten Konzerns kohärent abbilden soll. In seiner Präsentation sprach er von einem „integrierten Design, oder einer kontrollierten visuellen Darstellung der Unternehmenspersönlichkeit... ” und weiter „a sense of unity, clarity or singleness of viewpoint” und argumentierte „policies are necessary which will, after a period, tie together into a unified or corporate expression of the company’s character and personality” [10]. Mit seiner innovativen Argumentation verlagerte er den Fokus von der Kennzeichnung (Logo) auf Systeme und trug damit einen Meilenstein zur Theorie der Corporate Identity bei. Diese Ideen und Konzepte brachte er später in die von ihm mitbegründete Agentur Unimark International ein. Über diese verbreitete sich die Idee des Corporate Images in den USA.

Eine weitere prägende Figur ist der Engländer David Ogilvy (1911–1999), der die Sicht der Werbung in die Identity-Diskussion einbringt. Nach seiner Definition ist «das Image einer Marke ein komplexes Symbol. Es ist die Summe aller Eindrücke, die der Verbraucher aus vielen Quellen erhält.» Er stellte Fragen wie: «Was fühlen und denken Menschen, wenn sie an diese Marke denken?» und führte damit die psychologisch-kommunikative Dimension in die Theoriediskussion ein. Seine Konzepte hat er erst spät in seinem Buch «Ogilvy on advertising – I hate rules» [11] publiziert.

Wally Olins (Wolf Olins) ist der grosse Praktiker, Stratege, Theoretiker und Botschafter des Corporate-Identity-Gedankens. Er systematisierte und popularisierte das Konzept der Corporate Identity für die Geschäftswelt wie kein Zweiter. Er erweiterte es, indem er die drei bis heute gültigen Säulen Corporate Behaviour (Unternehmensverhalten), Corporate Communication (Unternehmenskommunikation) und Corporate Design (Erscheinungsbild) einführte. Bereits 1978 publizierte er «The Corporate Personality» und thematisierte dabei auch die psychologischen Aspekte der Identität. In der 1984 erschienenen, kleinen Publikation «The Wolff Olins Guide to Corporate Identity» [12] fasste er alle Theorien zu Image und Identität zu einem schlüssigen, systematischen Ganzen zusammen. Er strukturiert das Thema Identität in die bereits erwähnten Bereiche Verhalten, Kommunikation und Auftreten, geht auf Zielgruppen, Geschäftsideen sowie die verschiedenen Markenmodelle (monolithic, endorsed, branded) ein und formuliert praktische Vorgehensweisen, die es Kunden ermöglichen, einen Identitätsprozess durchzuführen. Olins griff die Konzepte auf, über die Landor und Henrion in Paris diskutiert hatten und die von Unternehmen wie AEG, Olivetti und IBM intuitiv oder strategisch umgesetzt wurden. Er machte daraus eine klare, vermittelbare und vermarktbare Disziplin. Er hat die Identitätsberatung eigentlich erfunden. Auf der letzten Seite der Publikatione von Wolff&Olins steht als Fazit: «A corporate identity program is a complex, subtle instrument, needing constant care and attention. It changes and moves with the organization. It provides a constant reminder to both insiders and outsiders about the organization’s achievements and aspirations. It is the essential glue that holds companies together».

Aus Sicht des Autors sind dies die wesentlichen Grundlagen, die die Themen Identität und Marke definieren. Sicher gibt es noch weitere Player, wie die Arbeit von K. Birkigt, M. M. Stadler und H. J. Funk mit dem Titel „Corporate Identity – Grundlagen, Funktionen, Fallbeispiele” [13] oder die Arbeiten von Peter G. C. Lux, der die Thematik der Persönlichkeitsmerkmale einbrachte, sowie Roman Antonoff, der mit seinem „CI Report” [14] die Idee des Corporate Identity Managements in Deutschland verbreitete.

Die Entwicklung seit dem Millennium

Nachdem wir die Pionierzeit beschrieben und ihre Protagonisten vorgestellt haben, stellt sich natürlich die Frage, wer die wesentlichen Impulsgeber der neuen Phase ab den 1990er Jahren sind. Im Folgenden einige Hinweise aus der Flut von Publikationen, die der Autor in seinem Umfeld gesammelt hat.

In „Here Comes Everybody” [15] erklärt Clay Shirky auf anschauliche Weise, wie das Internet die klassischen Hierarchien von Produktion und Kommunikation aushebelt, und führt das Konzept der „Co-Creation” ein. David Meerman Scott argumentiert in „The New Rules of Marketing and PR” [16], dass die alten Regeln des One-Way-Broadcastings tot sind und durch den direkten, authentischen Dialog mit den Zielgruppen ersetzt werden müssen. Zu den einflussreichsten Büchern der letzten 20 Jahre zählen „The Brand Gap” und „ZAG” [17] von Marty Neumeier. Er fordert das Zusammenspiel von Strategie und Kreativität. In „ZAG” argumentiert er, dass Marken in einer von einem Überangebot an Informationen geprägten Welt radikal anders sein müssen, um wahrgenommen zu werden. Er ist der Meinung, dass die traditionelle Differenzierung nicht mehr ausreicht. Unternehmen benötigen heute „radikale Differenzierung”, um dauerhaften Wert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu schaffen. In dieser Publikation wird unter anderem erklärt, wie Kundenfeedback zu neuen Produkten und Botschaften „gelesen” werden kann. Darüber hinaus werden die 17 Schritte zur Gestaltung von „Differenz” in einer Marke erläutert und aufgezeigt, wie sich die „Einzigartigkeit” einer Marke in „Authentizität” verwandeln lässt. Den Übergang zu einer Erlebniswirtschaft haben B. Joseph Pine II und James H. Gilmore mit ihrem Werk „The Experience Economy” [18] schon sehr früh eingeleitet. Sie liefern auch das Fundament für die Idee, dass eine Marke ein inszeniertes, unvergessliches Erlebnis sein muss. Simon Sinek hat mit „Start with Why” [19] und seinem „Golden Circle” (Why, How, What) das Konzept der Geschäftsidee auf unkonventionelle Weise populär gemacht. „Why“ ist nicht mehr nur ein theoretisches Konzept, sondern ein zentrales Führungs- und Markeninstrument. „People don't buy what you do, they buy why you do it“ – so fasst er seine Idee zusammen. In „Change by Design” führte Tim Brown, der CEO von IDEO [20], das Konzept des Designers als reiner Gestalter zum Designer als strategischem Problemlöser weiter, der gesamte Markenerlebnisse entwickelt. Eine ganz wesentliche Publikation ist „Creative Intelligence: Harnessing the Power to Create, Connect, and Inspire”, in der Bruce Nussbaum [21] seine Thesen zusammenfasst. Er definiert Kreativität als die neue zentrale Wirtschaftskompetenz und erläutert, wie sie erlernbar und skalierbar ist. „Unstuck: A Tool for Yourself, Your Team, and Your World” von Keith Yamashita und Sandra Spataro [22] ist keine theoretische Abhandlung, sondern eine praktische Anleitung, ein „Werkzeugkasten”, der die Methodik von Stone Yamashita erläutert. Den bei grossen Unternehmen wie Apple angewandten Ansatz beziehen sie auf Einzelpersonen, Teams und Organisationen. Sie bieten eine Reihe von Modellen, Fragen und Frameworks („The 7 Energies”, „The 29 Flaws”), um festgefahrene Situationen („being stuck”) zu analysieren und zu lösen. Die Verbindung zur Identitätsarbeit wird durch die für eine moderne Markenidentität entscheidenden Themen hergestellt: Klarheit der Ziele („warum sind wir hier?”), eine positive Kultur und Energie („welche Stimmung herrscht in unserem Team?”), eine konstruktive Strategie und Umsetzung („wie kommen wir vom Denken zum Tun?”) sowie Verhalten und Veränderung („was leitet uns und wie brechen wir mit […]?”).

Der Beitrag der Pioniere und die neuen Ideen

Wir erkennen, dass sich in den 1990er Jahren ein Zyklus schliesst und ein neuer beginnt. Die Entwicklung lässt sich wie folgt zusammenfassen: Die Konzepte von Henrion, Landor & Co. waren die Antwort auf das Zeitalter der Massenproduktion und Massenkommunikation (Broadcast-Ära). Was danach kam, war die Antwort auf die digitale Revolution, die Globalisierung und den fundamentalen Machtwechsel vom Unternehmen zum Konsumenten. Man könnte sagen: Die Pioniere lehrten uns, wie eine Marke spricht. Die neuen Entwicklungen lehren uns hingegen, wie eine Marke zuhört und sich in einem Ökosystem verhält. Zudem stellen wir fest, dass Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und ethische Fragen auch im kommerziellen Bereich an Relevanz gewinnen. Die Identität einer Marke wird zunehmend daran gemessen, welchen Beitrag sie zur Gesellschaft und zur Lösung globaler Probleme leistet (Stichwort: ESG). Das ist kein „nice-to-have” mehr, sondern ein zentraler Identitätsbestandteil.

Zusammenfassend können wir festhalten: Die Pioniere legten die Grundlagen und elementaren Bausteine einer Markenidentität fest: das Logo, das Erscheinungsbild, die Unternehmensphilosophie, die Unternehmenskultur und die einheitliche Kommunikation. Bei Olins wird dies auch als „Everything a company says, makes and does” bezeichnet. Damit wurde die Frage beantwortet, aus welchen Komponenten eine Corporate Identity besteht. Die Nachfolger der Post-1990er-Jahre verfeinerten diese Konzepte und definierten, wie diese Bausteine in einer komplexen, digitalen Welt wirken, interagieren und erlebt werden. Sie beantworten Fragen wie: Wie verhält sich eine Marke in Echtzeit auf Social Media? Wie werden Werte in einer App spürbar oder in einer Lieferkette nachweisbar? Mit ihren Ideen und Konzepten erweitern sie die Theorien der Pioniere, bereichern sie um neue Perspektiven und machen sie zukunftsfähig.

Wo stehen wir heute?

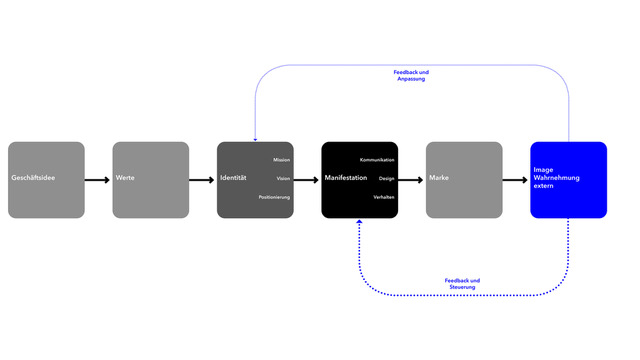

Betrachtet man die Entwicklung der Begrifflichkeiten, so zeigt sich, dass sich der Fokus von „Image” über „Identität” bis hin zu „Branding” verschoben hat. Beim „Image” stand die Wirkung im Zentrum, bei der „Identität” die inhaltliche Essenz. Beim „Branding” steht die Marke als Kennzeichnung und Signatur im Mittelpunkt. Wenn wir uns fragen, welche fundamentalen Änderungen oder Verbesserungen es gab, müssen wir eingestehen, dass sich an den Grundlagen wenig geändert hat, obwohl sich im Detail und insbesondere in der Umsetzung vieles weiterentwickelt hat. Betrachten wir nun diese grundlegenden Begriffe und versuchen, das Gesamtkonstrukt von Identität bzw. Branding zusammenzufügen:

– (Geschäfts-)Idee: Der Ursprung, der „Warum“-Faktor. Das unveränderliche Fundament.

– Werte: Die moralischen und ethischen Spielregeln. Sie bilden das handlungsleitende Fundament.

– Identität: die eigenständige Essenz. Sie verdichtet Mission, Vision und Positionierung zu einem prägnanten Selbstbild.

– Manifestation: Die sicht- und erlebbare Wirklichkeit in Verhalten, Kommunikation und Design.

– Marke: Das wahrgenommene Versprechen, das aus konsistenter Manifestation entsteht.

– Image: Das subjektive Gesamtbild im Kopf der Zielgruppen als Endresultat.

Im Vergleich zur Pionierphase, in der dieses Gerüst entstand, herrscht heute eine extreme Dynamik. Diese resultiert vor allem aus dem Internet, der Digitalisierung und der enormen Beschleunigung der Informationsproduktion. Wir können feststellen, dass sich die Geschäftsidee und die Werte nicht verändern, es sei denn, das Geschäft an sich verändert sich grundlegend. Ähnlich wie die Geschäftsidee sollten die Werte stabil bleiben, während die Plausibilität der Identität periodisch überprüft werden muss – dies ist eine mittelfristige Aufgabe. Die Manifestation, also Kommunikation, Verhalten und Design, sollte hingegen auf Basis des Markt-Feedbacks laufend beobachtet werden. Bei Bedarf sind Anpassungen vorzunehmen. Eine grundlegende Überarbeitung muss sehr genau überlegt und im Zusammenhang mit der bestehenden Equity sensibel entschieden und gestaltet werden.

Schlussbetrachtung

Der erste und entscheidende Schritt zur Entwicklung eines sinnvollen Identitätsprogramms besteht darin, auf Basis der Geschäftsidee eine Reihe gemeinsamer Wertvorstellungen sowie eine nachhaltige Mission und Vision festzulegen. Wichtig festzuhalten ist, dass jede Person, jede Institution und jedes Unternehmen eine Identität besitzt. Die Frage ist nicht, ob es diese Identität gibt, sondern wie man bewusst mit ihr umgeht.

Design ist in der Lage, Überzeugungen, Absichten und Wertvorstellungen auf nachvollziehbare Weise zu vermitteln. Darin liegt seine Stärke. Dabei geht es um Inhalt und Form. Erst durch Design und Kommunikation wird Identität verständlich. Die Vermittlungsarbeit beginnt jedoch immer mit einem definierten Rahmen von Inhalten. Sind die Beziehung zwischen der Herkunft einer Organisation, ihrer aktuellen Konstitution und ihrer zukünftigen Ausrichtung klar definiert und anerkannt, dann ist Design ein kraftvolles Werkzeug, um das Unternehmen oder die Institution nachhaltig darzustellen.

Unternehmen werden von ihren wirtschaftlichen Partnern durch Personen, deren Verhalten sowie ihre Produkte, Dienstleistungen und Kommunikation wahrgenommen. In der heutigen Wirtschaft spielt die Kommunikation eine strategische Rolle. Dabei geht es nicht nur um Medienpräsenz, sondern um die Qualität des Gesamterlebnisses, das die Marke vermittelt. Dies betrifft persönliche Kontakte, Produkte oder Dienstleistungen und, je stärker die digitale Präsenz ist, ebenso die analoge Präsenz. Aus einer Reihe solcher Eindrücke bildet der Kunde dann seinen eigenen, subjektiven Eindruck vom Unternehmen und seinem Angebot. Je kohärenter diese Eindrücke sind, desto klarer und profilierter wird die Wahrnehmung ausfallen und desto positiver wird das Image sein.

Die inhaltliche Stringenz schafft Glaubwürdigkeit, weckt Interesse und stiftet nachhaltige Bedeutung. Das Design garantiert die Wiedererkennung. Das Resultat ist ein starkes Image, eine eigenständige Reputation und ein unverkennbares Profil – allesamt Voraussetzungen, die in der heutigen Wirtschaft unerlässlich sind. [23].

„Identität manifestiert sich in der Art und Weise, wie wir denken, sprechen, uns bewegen und kleiden, in unserem Tonfall und in unserer Art zu lächeln.” Und das gilt ebenso für Unternehmen und Institutionen, denn auch sie können „lächeln” – durch ihren Kundenservice, ihre Produktgestaltung und ihre gesamte Ausstrahlung [23] .

[1] Wiedemann, Julius: 2009, Brand Identity now; Taschen, Köln

[2] Wies, Simone und Fischer, Marc: 2025, Ein enormes Potential von Marken bleibt ungenutzt; Frankurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt

[3] Behrens, Peter: 2015, Zeitloses und Zeitbewegtes; Dölling und Galitz Verlag, München, Hamburg

[4] Archivi Olivetti, https://www.archiviostoricolivetti.it/en/olivetti-digital-museum/

[5] IBM Heritage, IBM Design, https://www.ibm.com/history/design-program

[6] Colin, Jean vermutlich ein Schweizer Typograph der in Paris bei Deberney & Peignot gearbeitet hat (weitere Daten nicht vorhanden)

[7] Thackray, Nicholas: Walter Landor, https://www.phable.io/top-branding-agencies/walter-landor-the-visionary-who-revolutionized-modern-branding

[8] Henrion, Frederik Henri Kay and Parkin, Alan: 1967, Design coordination and corporate image; Studio Vista, London / Reinhold Publishing Corporation, New York

[9] Fogleman, James K. war eine US-Gestalter der bei CIBA-USA die Kommunikationsabteilung leitete und später Mit-Begründer von Unimark International war (biografische Daten nicht vorhanden)

[10] Meggs, Philip B.: 1963, A History of Graphic Design, Seite 384, 385; Van Nostrand Reinhold, New York

[11] Oglivy, David: 1983, Ogilvy on Advertising, Crown Publisher Inc., New York

[12] Olins, Wally: 1984, The Wolff Olins Guide to Corporate Identity; publiziert bei Wolff Olins, London

[13] Birkigt, Klaus, Stadler , Marinus und Funck, Hans Joachim: 1980 (laufend aktualisiert), Corporate Identity. Grundlagen Funktionen Fallbeispiele; Verlag Moderne Industrie,Landsberg/Lech

[14] Antonoff, Roman: 1985 (vermutlich sind weitere Editionen erschienen), CI-Report; Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt

[15] Shirky, Clay: 2008, Here Comes Everybody; Penguin Press, London

[16] Scott, David Meerman: 2007 (stetig aktualisiert ), The New Rules of Marketing and PR

[17] Neumeier, Marty: 2005, The Brand Gap and 2007, ZAG; AIGA New Riders, New York

[18] Pine II, B. Joseph and Gilmore, James H.: 2011, The Experience Economy – past, present, future; Harvard Business Press, Boston

[19] Sinek, Simon: 2009, Start with Why; Penguin Press, London

[20] Brown, Tim: 2009, Change by Design; Harper Collins Publishers, New York

[21] Nussbaum, Bruce: 2013, Creative Intelligence: Harnessing the Power to Create, Connect, and Inspire; Harper Collins Publishers, New York

[22] Spataro, Sandra and Yamashita, Keith: 2007, Unstuck: A Tool for Yourself, Your Team, and Your World; Portfolio Publishers, New York

[23] Vetter, Peter und Leuenberger, Katharina: 2016, Design als Investition – Design und Kommunikation als Management Tool; Spielbein Publishers, Wiesbaden

Anerkennung

Ich möchte mich bei DeepSeek (DeepSeek Company, Version 2025-01-17) für die Unterstützung bei der Vorbereitung dieser Studie erkenntlich zeigen. Das Modell kam beim Brainstorming erster Ideen, bei der Verfeinerung der Forschungsfragen und beim Korrekturlesen früher Entwürfe zum Einsatz. Der endgültige Inhalt, die Analyse und die Schlussfolgerungen stammen jedoch von mir.